Es ist das Opus Magnus der Regiepioniers Fritz Lang, der 1927 mit einem in Deutschland nie zuvor dagewesenen Budget die Zukunftsvision Metropolis in die Kinos brachte. Die Bildgewalt des Filmes beeinflusst Science-Fiction-Regisseure bis heute. Doch der Film war lange Jahre nur unvollständig, aus verscheidenen Gründen waren Szenen entfernt worden und er waren unterschiedlich lange Versionen im Umlauf. Nach langer Suche wurde aber eine (fast) vollständige Version in Buenos Aires gefunden. Auch anhand der Partitur von Gottfried Huppertz, anhand deren zahlreichen Synchronisationspunkten die Restauratoren arbeiten konnten, wurde 2010 die von den Experten der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung im Rahmen der Berlinale uraufgeführt. Jetzt kommt diese Version mit der unter der Leitung von Frank Strobel wieder ins Kino – 84 Jahre nach dem ursprünglichen Lauf von Metropolis. Unser Autor Matthias Büdinger besuchte im Februar 2010 die Generalprobe der Uraufführung der restaurierten Verfassung in Berlin.

Prolog:

Vor dem Genuss eines legendären Stummfilmklassikers mit live dazu aufspielendem Orchester haben die Götter der Kinematographie dem akkreditierungslosen Filmmusikjournalisten einige Hürden und Bewahrungsproben auferlegt. Es galt im Rahmen der Berlinale die Generalprobe der Weltpremiere der neu rekonstruierten Fassung der Murnau-Stiftung von Fritz Langs Meisterwerk Metropolis mit der Musik von Gottfried Huppertz für die Cinema Musica zu begutachten, dargeboten im Berliner Revuetheater Friedrichstadtpalast vom Rundfunk-Sinfonie-Orchester Berlin unter der Leitung des unermüdlichen Frank Strobel. Doch die Götter der Kinematographie und wohl auch der TV-Unterhaltung! – gaben mir auf der winterlich eisigen und rutschigen Suche nach dem Backstage-Bereich einen nicht völlig unbekannten Herrn mit auf den Weg, der auch jenen Eingang zum Himmel des Stummfilms suchte: Herbert Feuerstein. Ich sprach ihn ganz locker an, „Herr Feuerstein, Sie suchen auch den Eingang?“. So kam man ins witzelnde Gespräch als waren wir alte Kumpels, und nach längerer Suche und Wartezeit nahm Herbert F. mich schließlich einfach resolut mit vor zur Buhne, mit einem Musiker als Navigator. Wir unterhielten uns auf unseren Sitzplatzen angelangt noch ein wenig über Filmmusik (Korngold, Schostakowitsch, Chaplin) und Feuerstein warf ein, dass er bald ein Filmmusik-Konzert mit Frank Strobel moderiere (am 4. März im Sendesaal des NDR in Hannover). Dann druckte ich ihm noch die Cinema Musica-Ausgabe Nummer 15 in die Hand, nicht ohne koketten Hinweis auf meinen Text über Henry Mancini – soviel Selbst-PR muss sein.

Der Film:

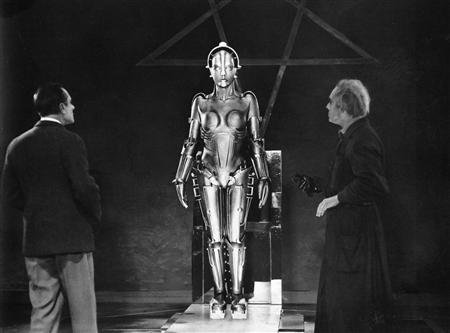

Der 1927 von Fritz Lang gedrehte Metropolis ist der erste Science-Fiction-Monumentalfilm: gigantische Kulissen, maßstabsetzende futuristische Bauten, tausende von Statisten, innovative Spezialeffekte, Verfolgungsjagden, Sex und Crime und kitschige, pseudoreligiöse Erbauungsszenen gehen hier Hand in Hand. Vieles ist heute noch grandios und lost Bewunderung aus, etwa die Szenen aus der Maschinen-Welt der roboterhaften Sklavenarbeiter (vgl. Chaplins Modern Times oder Rene Clairs A nous la liberté), doch manches wirkt hoffnungslos veraltet. Es geht um den Kampf zwischen oben und unten, zwischen Licht und Dunkel, zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Hirn und Hand, am Ende märchenhaft naiv versöhnt vom Herzen. Der Film hat eine merkwürdige, politisch schwer zu einzuordnende Botschaft. Kein Wunder. Lang war links, seine Ehefrau und Co-Autorin, Thea von Harbou, emigrierte 1933 jedoch bekanntlich nicht, sondern trat gar in die Partei ein. Das Rororo-Filmlexikon (Ausgabe September 1978), des hier Schreibenden erste faszinierende Filmbuchlektüre nach seinem Coming Out als Cinephiler, schreibt über Metropolis: „Für diesen Film erhielt Lang einen bis dahin in Deutschland nicht da gewesenen Etat, damit er die utopische Fabrikstadt bauen konnte, in der die Arbeitermassen die Sklaven einiger weniger reicher Herren sind. Zusammen mit Die Nibelungen stellt Metropolis Langs wichtigste Initiative auf dem Gebiet der Filmarchitektur dar. (…) Seine Darstellung des Totalitarismus spielt sich vor dem Hintergrund alles beherrschender, monumentaler Kulissen ab, die von den Wolkenkratzern New Yorks inspiriert, aber mit kräftigen expressionistischen Verzerrungen ausgeführt wurden. Die Geschichte, die in einem allgemeinen Aufstand der Sklaven kulminiert, wird mit einer meisterhaften Beherrschung von Dramaturgie und Rhythmus erzahlt. Die Naivität des Schlusses, an dem eine die Klassenschranken durchbrechende Liebe die Menschen mit ihren Herrschern versöhnt, erscheint als eine durch das politische Klima der Zeit erzwungene Flucht ins Märchen. Nach der Premiere am 10. Januar 1927 in Berlin mit der Musik von Gottfried Huppertz dauerte es

keine vier Monate, bis der Film verstümmelt und kleingeschnitten wurde, aus welchen „dramaturgischen“ oder „sittlichen“ Gründen auch immer. Seitdem galt die Urfassung von Metropolis als verloren.

Einige Rekonstruktionsversuche gab es, u.a. vom renommierten Enno Patalas vom Filmmuseum München, und es gab auch einige musikalisch anfechtbare Neukompositionen, u.a. von Giorgio Moroder. Doch dann wurden 2008 im Museo del Cine in Buenos Aires auf einer 16 mm-Sicherungskopie in rostigen Filmdosen Metropolis-Szenen entdeckt, die als verschollen galten. Heureka!! Diese wurden mit Hilfe der Synchronpunkte des erhaltenen originalen Klavierauszugs von Huppertz neu in den Film integriert und schließlich medienwirksam nicht nur dem Publikum des Friedrichstadtpalastes dargeboten, sondern auch den frierenden hundert Hanseln vor der Grosleinwand am Brandenburger Tor und, mit dem Staatsorchester Braunschweig unter Helmut Imig, in der Alten Oper Frankfurt. Auch ARTE war natürlich mit von der Partie und zeigte den Film im TV.

Die Musik:

Frank Strobel kennt Film und Musik sehr gut, hat er sie doch bereits an die 150 Mal dirigiert und in seiner Anfangszeit am Klavier begleitet. 90 Prozent der Musik von Huppertz lagen bei Drehbeginn schon vor (!) und wurden am Set mit dem Klavier eingespielt, um den Darstellern Rhythmus und Emotionen zu vermitteln. Strobel bezeichnet die Partitur als spatromantisch – mit Anleihen bei der futuristischen „Maschinenmusik“ der Neuen Sachlichkeit der Zwanziger Jahre mochte ich ergänzen (Schostakowitsch, Prokofjew, Honegger u.a.). Man muss sich als Hörer immer wieder vergegenwärtigen, dass diese Musik aus der Embryozeit der Filmmusikgeschichte stammt, als die ersten Schritte von Max Steiner, Alfred Newman und anderen Tonfilmpionieren noch Jahre in der Zukunft lagen. Huppertz schlägt sich kompositorisch wacker, leitmotivisch und fast völlig klischeefrei geht er zu Werke, mit „absurden Modulationen“ (Strobel) und wenig Mickey-Mousing. Musikalische Höhepunkte sind ein eindringlich untermalter lasziver Tanz, mit dem die Arbeitermasse verfuhrt werden soll, und die entseelt maschinell gescorten Szenen aus der Arbeiterwelt. Natürlich geht es in den Revolutionsszenen nicht ohne aufdringliche Marseillaise-Zitate, aber grundsätzlich gilt, was Strobel dem Berliner Tagesspiegel sagte: „Diese Musik kann viel mehr als illustrieren, sie erzahlt die Handlung mit. Beim Dirigieren spure ich: Der Film ist mein Partner. Beide Partner werden am 1. April in Hong Kong die asiatische Premiere auf dem Internationalen Filmfestival feiern. Es spielt die Hong Kong Sinfonietta.

Epilog:

Nach der gelungenen Tour de Force der Generalprobe sah man den taschenlosen Herbert Feuerstein mit der Cinema Musica in der rechten Hand zum erschöpften Dirigenten eilen. Immerhin hat er sie nicht am Platz liegen lassen! Vielleicht liest er sie sogar und lässt sich inspirieren.

Anmerkung: Der Text wurde erstmals in der Cinema Musica Ausgabe 1/2010 anlässlich der Welturaufführung der restaurierten Fassung von Metropolis veröffentlicht.

Bilder (von oben nach unten):© Stand- Werkfotos Horst von Harbou, Walter Schulze-Mittendorff, Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, Berlin, Quelle: Cinémathèque française, Paris, © 2011 Warner Bros. Ent.

© Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, Wiesbaden, © 2011 Warner Bros. Ent.

© Stand- Werkfotos Horst von Harbou, Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, Berlin, Quelle: Cinémathèque française, Paris, © 2011 Warner Bros. Ent.